“百年宋文治——纪念宋文治先生诞辰100周年特展”2018年12月20日在江苏省美术馆开展。Mr.陈在研讨会上作题为“山川巨变 功迈大禹——宋文治《山川巨变》研究演讲。

1949年之后,一个建设新中国的热潮一浪高过一浪,建设成就比比皆是,每一项每一点都成为新中国的骄傲。因此,在表现新中国的美术创作中,尤其是在改造国画的过程中,建设题材大量出现在中国画创作之中,同时也成为全国美展中的亮点,这之中出现了关山月的《新开发的公路》等一批代表性的作品,从而以“山川巨变”改变了传统中国的审美。新山水画中的山川发生的巨变,一改中国传统山水画的孤寂和清逸,而那些与时代相关的山川之中再也不是策杖行旅的文人趣味,而是热火朝天的建设工地,车水马龙,一种新的时代风尚标志了中国画改造所取得的成果。这之中宋文治先生以其《山川巨变》,在同时代、同题材的创作中突颖而出,获得了他在新中国美术史上的地位,同时,那种表现重大建设工程的创作方法,也积淀为新中国美术的传统。

关山月 新开发的公路 1954年

历史上的中国饱受水患,尤其是黄河、长江流域多有水灾。因此,1952年10月,毛泽东主席在新中国建国之后第一次出京视察时,就在黄河边上的开封作出了“要把黄河的事情办好”的指示。而早在年10月30日,中共中央就决定将刚成立4个月的黄河水利委员会改由政务院水利部直接领导,不久又改为流域机构(水利部派出机构)。1950年,政府又拨出巨款对黄河下游堤防进行第一次全面加高、加厚和修复。由此可见新中国对关系到民生的水利工作的高度重视。

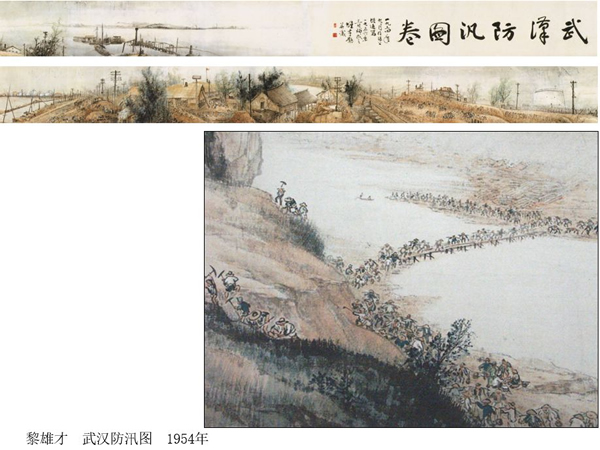

1954年,长江流域发生的特大洪水,自技江以下约1800公里的河段,水位突破历年最高纪录,武汉告急。黎雄才创作于1954年的《武汉防汛图》就记录了1954年全域性的水灾与抗灾的壮观场面。因此,新中国围绕着兴修水利并利用水力发电而开展的建设,成为大规模建设的先导。

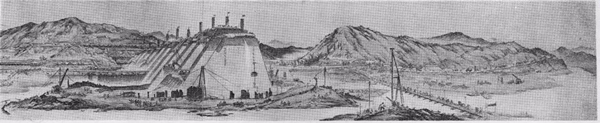

1952年1月动工、1954年11月建成的佛子岭水电站是淮河流域第一座水电站,也是新中国建立之初自行设计具有当时国际先进水平的大型连拱坝水库。以防洪为主,结合灌溉、发电、航运,系治淮委员会佛子岭水库工程指挥部设计。工程历时2年零10个月,实际控制面积1270平方公里,水库总库容4.96亿立方米,防洪标准为千年一遇。

谭勇 佛子岭水库工地

1954年5月上旬竣工(1951年10月开工)的北京郊区永定河官厅水库,是我国第一座大型山谷水库,蓄洪量22亿多立方米。1955年12月27日,我国自己设计、施工、制造的第一个自动化水电站——北京官厅水电站第一台水力发电机开始发电。

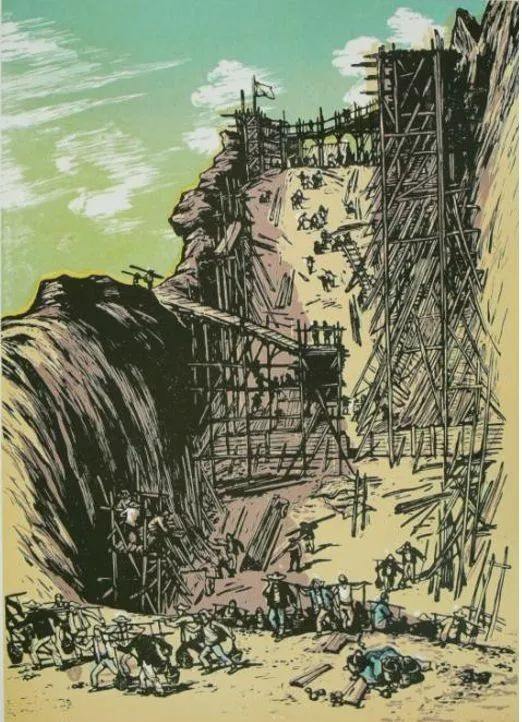

王琦 官厅水库的建设(版画) 1953年

不管是佛子岭水电站,还是官厅水电站,都是与之相关的那个时期中国画所关注的对象,并有很多作品表现了建设的工程以及工程的雄伟壮观。而1957年4月13日开工建设的三门峡水利枢纽工程,是新中国水利史上第一大工程,这座当年由前苏联援建的156个重点项目中唯一的一个水利工程,于1961年建成,被誉为“万里黄河第一坝”。

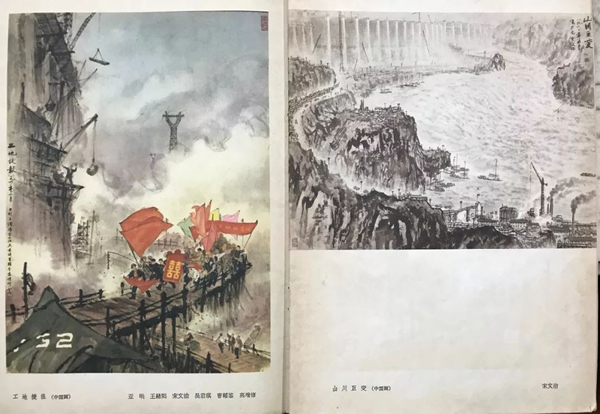

因此,以三门峡水利枢纽工程为题材的中国画作品,从建设之初就不断涌现。1955年,谢瑞阶创作了《黄河三门峡地质勘探工地》 1955年吴作人早在工程开工之初就开始画这一建设场景,并计划随之创作《黄河三部曲》,其中第一幅《黄河三门峡·中流砥柱》的画面中大坝还没有合龙。吴作人用俯瞰的构图表现了这一工程在具体地域中的形势险峻。而从另一角度所画的场景则记录了建设之初的地形地貌。到了1959年,吴作人在所画的第二幅《人定胜天》中,大坝已经巍然屹立,工地一派繁忙的景象。

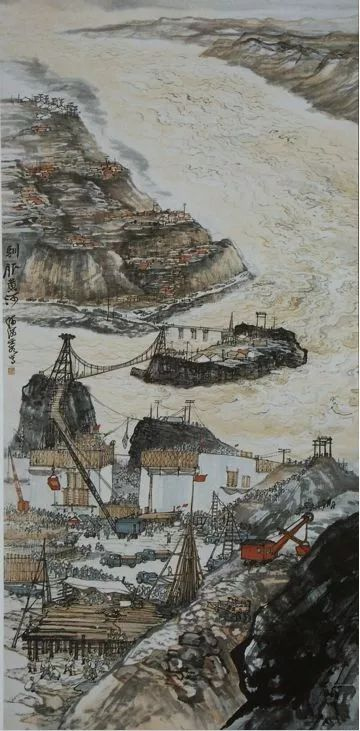

黎雄才 黄河三门峡工地 1958年

用传统水墨画的方式最早画三门峡工地的是当时任职于武汉中南美专的黎雄才,他于1958年用其擅长的横卷方式,所画的三门峡工地全景如同他的《武汉防汛图》一样,以阔大的场景表现了这一规模巨大的建设工地。遗憾的是,他的这种像写生又像白描的方式,给人以不是完整创作的感觉,因此在当时并没有产生像《武汉防汛图》那样的社会影响。

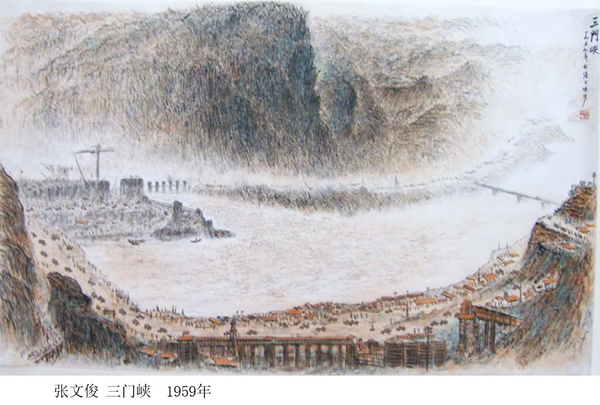

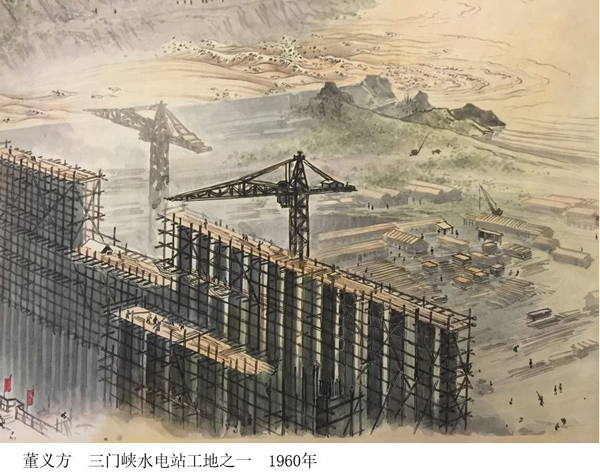

1959年曾与李可染、张仃共同开启新中国山水画写生的罗铭,也画了《施工三峡》。另外有一位几乎被人忘却的1946年北平艺专毕业生董义方,为支援郑州大学,于1959年从大连工学院调河南,因此,多次去三门峡工地写生,并于1960年五一节创作了“为向党献礼而作”的《三门峡水电站工地之一角》。1959年,何海霞也开始画三门峡,并由此开始了以《驯服黄河》为主题的多次创作。而这一年,宋文治和张文俊也去了三门峡,因为这一年他们都画了三门峡,其中宋文治的《三门峡工地》现藏于辽宁省博物馆;此后的几个月内,1960年5月,他又画了成名作《山川巨变》(现藏于宋文治艺术馆),《美术》1960年第八九期合刊上最早发表了这件作品,后来又参加了在中国美术馆举办的“山河新貌展”。

罗铭 施工三峡 1959年 中国画

何海霞 驯服黄河 1959年

董义方 三门峡水电站工地之二 1960年

董义方 三门峡水电站工地之三 1960年

宋文治 三门峡 27.6cm×78 1959年 辽宁博物院藏

《美术》1960年第八九期合刊上首次发表了《山川巨变》

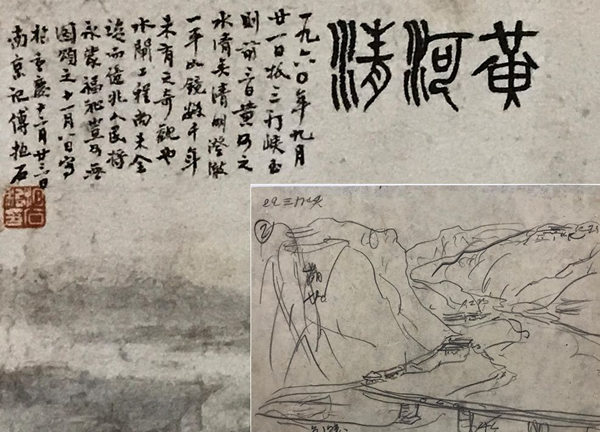

1956年,国务会议批准在北京、上海两地建立中国画院。1960年3月16日,江苏国画院正式成立。9月至12月,傅抱石率领江苏国画院一行13人,开始了在现代美术史上有着深远影响的二万三千里的旅行写生。此次活动对每一位画家的艺术发展都产生了巨大的影响,而每一位画家基本上都有相关的作品,并关系到他们在新中国美术史上的地位。这一年宋文治42岁,他作为写生团的其中的一员,在行前已经画出了表现三门峡建设工地的《山川巨变》,而此行的第二站就是三门峡。傅抱石在此行之后创作了他60年代的代表作《黄河清》,后来他在《我终于“悟”到了更高的意境》一文中说:

再以《黄河清》的创作为例。我到三门峡写生,首先被水利工程的场景所激动。巨大的拦河坝、泄洪闸、电厂、沸腾的工地、欢乐的人群,可以画的东西很多,但怎样画才更有意境?“意”应该立在哪里?这是最重要的问题。在反复思考的过程中,一句民谣启发了我。“黄河清,圣人出”,在中国共产党、毛主席领导下的中国人民是真正的“圣人”。黄河的“黄”和“清”是一对矛盾,三门峡水利枢纽工程的修建,目的就是根治黄河,化水患为水利,解决“黄”和“清”的矛盾。我决定从“清“字上立意进行写生。这个酝酿过程便是“悟”。

1961年2月26日傅抱石又在《人民日报》上发表了《思想变了,笔墨就不能不变》,指出:

我们在艺术实践方面,此行也有两次比较深刻的教训,值得一提。去年九月二十一日,我们到了“三门峡”,就在三、四天之前,黄河的水经过蓄洪变“清”了。古人说“圣人出,黄河清”,几千年来从来不敢梦想的奇迹,今天在党中央和毛主席的正确领导下,在劳动人民的英雄气概和冲天干劲之下实现了。为害几千年的汹涌澎湃黄水怒号的黄河,变得一平如镜,清澄碧绿,将永远为人民造福了。我们谁不想把“黄河清”画下来呢?哪知道就是这个“清”字把我们难倒了。大家很清楚,找古人的笔墨是不会有办法的。一不小心,还容易画成“长江”或是“太湖”呢!这是一次。

而擅长于画太湖、画江南春的钱松喦,也画了数幅表现三门峡的作品。不同于傅抱石的是,钱松喦以他习惯的表现江南的方法,选取了工地的边边角角,甚至拿禹王庙来做比较,表现出了他在这一时期创作中的一些独特的方法。而这一种表现建设工地的方法,在当时时代所需的排山倒海的壮阔的景象中,显然,气局不够大也就难以震撼人心。相形之下,以同样的方法去画《红岩》,那从内容到形式的高度统一,就获得了社会的认可。而选择画三门峡工地上的“汽车保养”这样的枝节,也和宋文治《山川巨变》中的景象形成了强烈的反差。

钱松喦 三门峡工地汽车保养 1960年

钱松喦 三门峡禹王庙 1960年

钱松喦 三门峡工地一角 1960年

正因为有了关山月《新开发的公路》和宋文治《山川巨变》这类表现新中国建设题材的作品,改变了传统山水画在新中国发展的路向,使传统山水画在新中国呈现出了史无前例的新气象。因此,叶浅予在《美术》1961年2期发表了《刮目看山水》:

新的山水画,既有内容的新,又有笔墨的新和意境的新。

如何达到这三新,江苏的中国画家说要去掉三病:第一是“思想顾虑”,怕新东西画不好,怕受批评,因而畏缩不前,这是思想没有解放;第二是“笔墨束搏”,笔墨技法如多年相知,不招自来,画新内容仍是旧笔墨,这是手上工夫没有解放;第三是“贪多讨好”,见什么画什么,不敢取舍,怕人说不丰富不全面,这是生活不够丰富。要去这三病,应该加强马列主义和毛泽东著作的学习,加紧思想改造,经常深入生活。

但是,山水画中出现了公路、电线杆等与新时代相关联的新的物象,从一开始就受到了一些传统派画家的批评,并引发了必须激烈的讨论。然而,宋文治的《山川巨变》比关山月的《新开发的公路》更进一步,画面上几无传统山水的迹象,因此,他既受到关注,也会受到质疑:

“有些国画家认为宋文治的作品,吸收了各家之长,底子厚,路子宽。《嘉陵江之晨》是突出的好作品,在技法上有创造,层次感丰富,色彩和气氛充分表现了江上早晨的清丽。画法近似没骨,而又有骨,以色而不以墨来皴。远景又有水彩画方法。《韶山毛主席故居》和《江南三月》(油菜花)也是为许多人赞赏的好作品。前者紧密,后者潇疏,各有其趣。《山川巨变》虽然很费功力,描了三门峡工地的大场面,但是整个看来,不能吸引人,不美也不新。是平淡的有条理的报告,却不是诗。”

郁风在《看“山河新貌”画展随记》(《美术》1961年4期)中如此的看法,实际上也反映了《山川巨变》自《美术》1960年第八九期合刊上发表之后一部分人的态度。无疑,这对有着较好传统功底的江南画家宋文治来说,是必须考虑的。

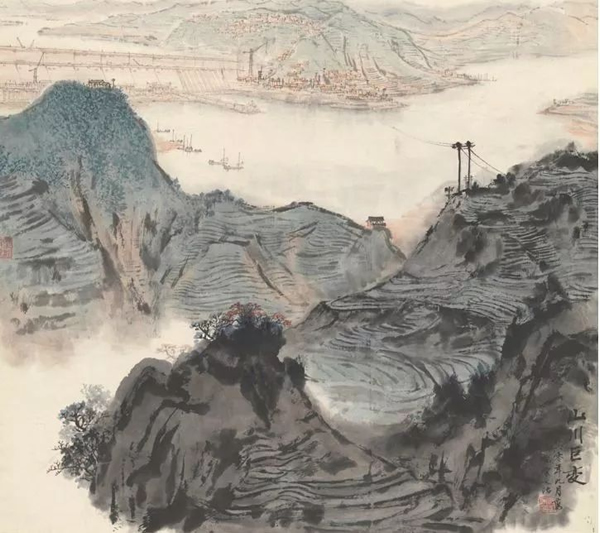

山川巨变 69.5cm×77.9cm 1960年 中国美术馆藏

山川巨变 103.5cmX86.5cm 1963年

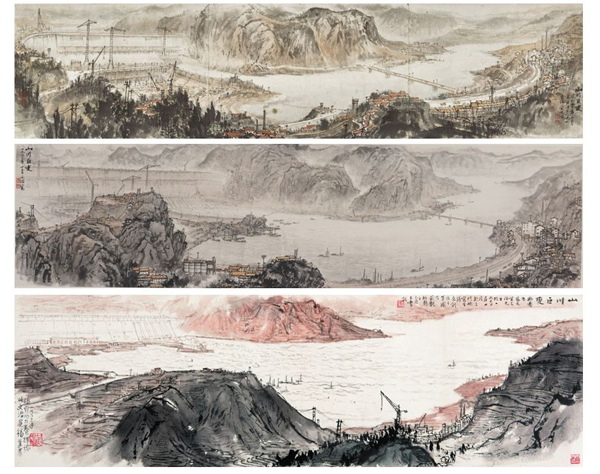

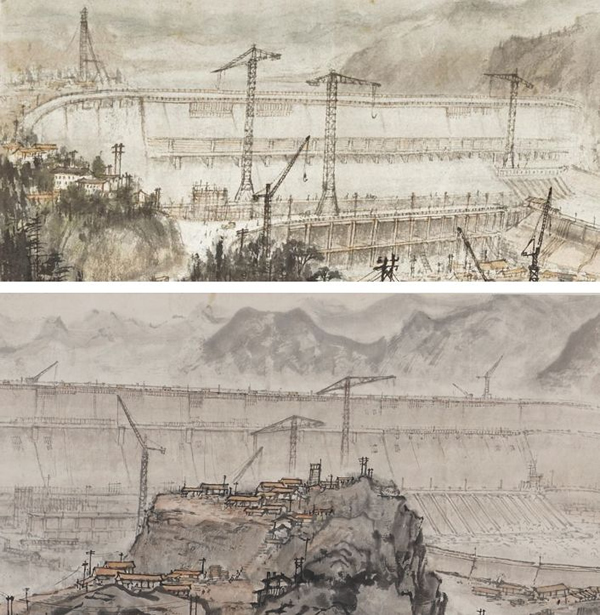

因此,此后宋文治一画再画《山川巨变》,就形成了前后的7个版本:

(初稿) 宋文治 三门峡 27.6cm×78 1959年 辽宁博物院藏

-

1959年 三门峡工地 辽宁省博物馆藏

-

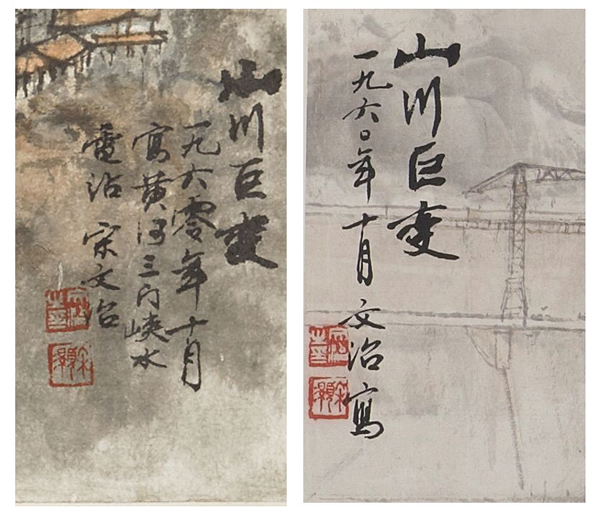

1960年5月 山川巨变(《美术》1960年发表,参加“山河新貌”展)宋文治艺术馆藏

-

1960年 山川巨变(横幅,无款,有黄养辉1962年题、宋玉麟2005年题)

-

1960年9月 山川巨变 中国美术馆藏

-

1960年10月 山川巨变(横幅) 宋文治艺术馆藏

-

1960年10月 山川巨变(横幅) 私人藏

-

1963年1月 山川巨变(竖幅)

无疑,比较和对照这不同的版本,是新中国美术研究中的一个饶有兴致的话题,因为,不仅由此看到了其中的变化,而且还看到了这变化中背后的问题,以及宋文治面对社会和艺术的现实中的思考和应对,这正反映了这一代画家在那个特定时代中的心路历程,还反映了传统中国画在新中国发展这一特定历史阶段中的迂回和曲折。

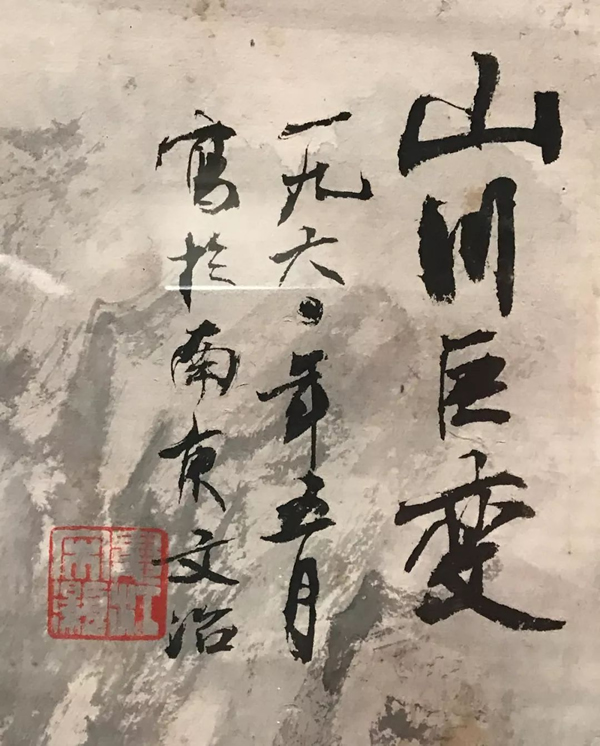

首先,从构图上看,第二稿作为创作比较近似于西式构图的比例,确实是比较适宜画大坝的幅面。这一构图让宋文治一举成名,而从接近于方构图的这一稿到变体为接近于手卷的横构图,那种阔大的场景再也不是大坝的一个方面,而是放宽到了三门峡这一地域的自然之中,用自然和人工的对比来表现时代中的“山川巨变”。这是回归自然和山水的重要一步,也是用横卷的方式连接传统的巧妙的构思立意,这更是回到了郁风所欣赏的那种的“诗”的境界之中的努力。随着时间的推移,宋文治作品中的大坝离人们的空间距离越来越远,而大坝周边的自然又回到了传统山水的审美境界之中,1960年的版本(藏于中国美术馆)就显现了这一重要的转机。画面中前景山峦内出现了梯田,又把山区改造自然的主题引入到“山川巨变”之中。而这种亦工亦农的内容安排,更加丰富了画面的表现,也为构图上的变化在题材内容上做出了合理的解释,成全了一个多方面的“山川巨变”。在回到原来接近方形的幅面之后,近景的山峦起伏,大坝了到了画面上方的远处,而近景的山上出现了突兀的电线杆,而这正是傅抱石《黄河清》画面中曾有过的,也可以这么认为,宋文治试图以一种标志物来代替此前的标志物。而到了1963年的竖构图之后,这一标志性的电线杆也远去,而且融入到画面之中,去除了此前的突兀感。至此,《山川巨变》更像山水画,而主体大坝则成了点睛和点题。这反映了新中国山水画发展的不同时期的不同追求,这正是:时代变了,思想变了,笔墨就不能不变。

在一个特定的时代中,宋文治《山川巨变》获得以脱颖而出并得成功,其原因是有多方面的,但不为人所重视的一个好题目,应该也是其中的原因之一。华君武在1961年第一期《美术》上发表了《取个好题目》:“最近来有机会看了不少同志的画,水平比前几年提高很多,很令人兴奋。但是有的作品,在看了画之后再看题目,总是若有所失,感到有的画家不会替自己的画取个题目,或者所,轻视题目对一张画所起的作用。”“画的主题思想。但是,画题也是很重要的一种表达手段。题目对于画,犹如绿叶牡丹的关系;有时,有着画龙点睛的作用。一幅画在表现上是有局限性的,题目在这种时候就更能辅助图画的本身,表达出作品的主题思想。中国的前辈画家,在作画时,不仅用题目,更多的也用诗词来和画结合。传统绘画里的诗和画常常成为不可分割的关系。诗可以辅助画,可以更自由地道出画家的思想感情、爱僧、感触和画家对待客观事物的态度。”“题目目自然不是一种文字的游戏,从题目上可以看出画家的思想、胸襟、文学艺术和对于传统绘画的修养。”“要画好画,要用好题目。千万不要小视题目的作用。”

《山川巨变》没有局限在“三门峡”,也没有限定在“驯服黄河”之上,而是在一个更为宽泛的时空范围内,把新中国的时代篇章推向了一个超于地域的高度。

何海霞 黄河三门峡工地 60年代

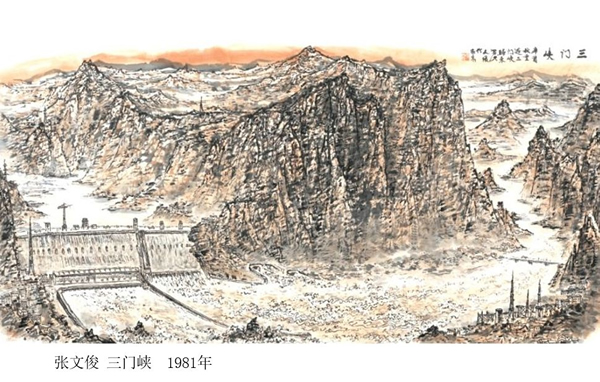

在表现“三门峡”这一建设主题的系列作品中,值得关注的还有何海霞,他像宋文治那样一画再画,前后延续的时间比宋文治还长,直到1979年。但是,他没有因为这一题材而获得成功,其原因也是多方面的。另一位江苏画家张文俊,他曾和宋文治最早到三门峡工地,也在第一时间画出了三门峡工地,直到1981年还在画他心目中的三门峡。显然,这一题材已经超越了一般的建设题材和它的时代意义,它在那一代画家心中存留了青春和记忆,是他们的时代颂歌。

宋文治的山水画历经50年的发展,在20世纪山水画的格局中,是南方一派的重要代表之一,是新中国美术史上“江苏画派”的代表性画家;宋文治是20世纪山水画史和新中国美术史上的一个特别的个案和特殊篇章。