水墨走向现代之路——

2018深圳美术馆当代艺术展

学术主持 & 策展人

陈履生

参展艺术家

石虎 袁运生

策展助理

游江 张腾 邓丽君

主办单位

深圳美术馆

支持单位

深圳市宣传文化事业发展专项基金

展出地点

深圳美术馆

展期

2018年11月22日 至 12月10日

开幕式时间

2018年11月22日 下午4点

水墨走向现代之路

陈履生

1979年,北京首都国际机场落成,机场内的壁画成为当时中国乃至世界的热点,一石激起千层浪。它让中国社会在10年梦呓过后看到了艺术的存在,而那个时候,艺术界如同经历一冬的万物尚在苏醒之中。关于机场壁画,社会存在着不同的看法,并伴随着激烈的争议,但主流是肯定的。无疑,这反映了那个时期以及特定时代中人们价值判断的差异,也表现出特定时期之内思想解放的限度。总之,人们还是通过艺术而看到了中国的希望。

历史就是这样,伴随着1978年的改革开放而翻开了一页历史的新篇章。这是一个难以预料的未来,这是一个摸着石头过河的尝试。中国社会在改革开放之后带来了进步与发展,而与艺术相关的一切都随之发生了变化,重要的是观念上的渐次更新,显现了与过去的诸多不同,实践成为检验真理的标准,其中有许多是颠覆性的变化。就在机场壁画落成的这一年,当“第十三届全国美展”正在中国美术馆展出的时候,中国美术馆外公园的铁栅栏上却出现了一个民间的“星星美展”,这是1949年以来在艺术界公然与体制的对峙,一方面也表现了社会的宽容,毕竟只是一个美展。社会的宽容还表现在,曾经被帽子压弯腰的袁运生以其特殊的天才在机场壁画《泼水节——生命的赞歌》中,将一段平常的生活场景演绎成为一幅新时代的社会横卷。今天看来,一切都很正常,仅仅是少数民族与人体两大问题,尤其是人体艺术,在那个新启蒙的时代好像是突然敞开了遮羞布,却让人们看到了艺术与社会的关系。尽管一时议论纷纷,尽管社会舆论把他推到了风口浪尖上,但是,他作为先行者,以艺术的形式以及人体的美感和突破禁区的胆识,让人们看到了失去帽子的他,在一个新的时代所焕发出的艺术光彩。因此,袁运生的名字也和那个时代相关联,有着强烈的时代印记。

在袁运生大放光彩的时候,石虎还在美术出版社面对着学历比他高、资历比他深的科班,以及正牌美术院校背景的创作室同事;当他的同道们还在充满热情画连环画和其它主题创作的时候,他却在努力用自己的方式显现其存在。在首都机场壁画落成的前一年,也是中国改革开放元年,石虎获得了一次非洲13国写生的机会,其才华得到了充分的展现。显然,非洲写生和少数民族题材在那个时代具有特殊性,是能够放笔艺术、展露笔墨的可能。石虎用他的另外一方面的力量,让人们看到了他剑出偏锋的艺术才情,其异端的形象渐露端倪。那个时期像石虎这个年纪的画家,在改革开放的春风沐浴下而显现出了春的萌动。虽然他们在艺术界上有老下有小,却以不断的努力创造一个属于自己的新时代。他们既向老画家学习,向传统学习,向西方学习,同时,也在急于寻找自己的艺术定位。所以,他们既被称为没出壳的鸡,又被视为孵过的蛋。

上个世纪的80年代是一个机遇与挑战并存的时代,很多人在那个时候,正如同历史上的每一个时间段所出现的人物一样,把握住了机遇。而把握住了机遇就是把握住了历史。袁运生在机场壁画的创作中把握住了机遇,尽管其在50年代的遭遇令他的青春受损,可是,却在新时代因此成为一种特殊的资历而被人们高看。石虎的80年代延续了非洲写生获得的对于艺术的新的认知,青春勃发在传统的水墨之上,透过展览和出版,其不同于焕发青春的老画家们的新传统画法,其“新”几乎代表了一种新的势力,代表了一部分画家群体。而中国水墨画群体的裂变正在那个时期,传统水墨在20世纪初以来的大的变革框架下,形成了改革开放新时期的新格局。其中包括前数十年被轻视的文人画也冠以“新”字,在多元的格局中表现出传统水墨画在新时代中的回归,而这又指向了传统中国画的前途问题,其核心是在西方艺术思潮涌入之后,中国社会给与传统艺术的一种无序的价值判断。石虎身居其中,他作为独行侠不依靠任何群的力量而左冲右突,一路把两边的风景甩在身后。

不入群的石虎虽然给人的感觉是离群索居,却受到了各个群的关注与呼应,而这之中所显现的正反两个方面,都为石虎在新时代的造势贡献了力量,包括看不惯他那离经叛道的造型和笔墨的传统派的指责,也从一个方面帮助了石虎。因为在把他推向另一阵营的时候,西化的另一派却如获至宝,而石虎却在嗤之以鼻的态度中显现了无奈的尴尬。因为在西方思潮面前,石虎还是希望恪守着自己的传统情怀,希望树立起当代的中国方式而显现自己连接传统的存在。毕竟这是一个思潮澎湃的时代,各方面的冲突与胶着正好像那个时代的社会变革那样,只不过艺术的问题可能有它的特殊性。所以,袁运生遇到了麻烦,他的那幅饱受争议的壁画最终以遮盖争议的部分而画上了句号。而袁运生则于1982年8月启程去了美国,他加入了那个时代中最为热门的赴美的群,一去就是14年。

80年代的石虎所表现出的使命感,在没有口号和呐喊的虎虎生威的笔墨延伸中,彰显了他的艺术的强度。包括他在艺术的各个门类方面的努力,还有他不断行走在写生的路上的探索,他不断推出迥异于当时主流中国画的新的水墨,让人们看到了与那个时期关于形式美讨论相关联的具体实践,让人们看到了传统水墨画在他的笔下所呈现出的另外的风采。这就是在抽象水墨的探索中,他的造型,他的笔墨方式,以及属于他的线条等等,从本质上来看还是在传统的范围之内,却用另外的方式表现了对新传统的反叛,并呈现出一种新的探索方式和语言特色。石虎一路前行,罔顾左右。

那是一个风云际会的时代。当台湾的刘国松带来了颠覆“中锋用笔”的抽象水墨,并以台湾地区50年代以来发展抽象水墨的经验,汇合到中国水墨画的新时代发展之中,石虎有着与刘国松的对接。以历史的眼光来看石虎这一时期的探索,这是在有限的范围内的突破。而这在当时迈出的一小步,在那个时代都是一个很大的突破。对于石虎来说,这是一个阶段性的存在,慢慢的,人们看到了一个梦一般的石虎用他敞开的心怀,拥抱着属于他自己的梦呓,呈现了他艺术中的另外的格局,以及他对于艺术的理解。毫无疑问,石虎的存在对当时的画坛也是一种挑战,因为人们看到了那十年之后的一批老画家正在重拾传统,而他们在社会的抱歉并生发的礼遇下,表现出了主流社会希望回归传统路向的期望。而石虎正是在这样一个特殊的历史时期之中确定了自己的艺术方向,并用自己的笔墨探索所获得的认同,确定了自己的艺术地位。只不过,他的形象是主流之外的另类,尽管他不属于新潮,也不归于当代。他不依靠全国美展,不依靠官阶,他的这种基于社会认同的价值取向在那个时期又不同于今天的方式。

中国水墨画的历史发展,到了宋代苏东坡和文同的时代就确立了文人的发展路径,经由赵孟頫和元四家,特别是到了董其昌更加明确了“古意”在中国水墨审美中的地位,几经发展而不断演绎,到20世纪已经支离破碎,能够抱残守缺的也只能感叹江河日下。而在20世纪经历了徐悲鸿、林风眠,再到吴冠中,在水墨画审美的再度历史性的变化中,所呈现的实际上是朝着现代化方向发展的一条路线,这之中包括主流中的以素描加笔墨的方式。如果说60年代石鲁的“野乱怪黑”是一种发自本体的探索,是因为那个时代并没有西方观念的对应,只能看成是在一种隔绝的状态中的一种偶然性的存在。石虎所在的80至90年代的状况则截然不同,他需要选择,也需要面对。而远赴美国的袁运生在后现代风潮的发轫处回望中国国内的后现代热潮,他更加清晰地看到中国艺术的独特价值,更加主动地运用中国水墨来表现自己的文化情怀。所不同的是,他迈出了离开其成就代表的少数民族题材的一步,覆水难收。

石虎没有丝毫的满足,他不断挖掘自己的潜能,并不时用重彩,或者用水墨结合重彩的方法,在语言上更加丰富了自己的表现,同时,用在艺术市场上的成功来证明探索的意义并检验社会认可的程度。石虎让人们看到了他正在一步一步的扩大市场占有率,也表明了这一时期的社会已经形成了多元化的格局,而石虎在主流之外异军突起。他用他的那种独特的方式与传统派和西化派都拉开了距离,也与同时代中年龄相仿的画家之间有了区别,这就是他的独具特色的笔墨和造型以及野、乱、怪的形象。在发展的过程中,石虎越来越重视线的意义,他用线来构造自己梦呓般的造型,并以此来构成画面的错综复杂,这之中诗性的勃发又连接着他这一时期对新诗所表现出来的热情。他的不同一般的不一样的水墨往往又潜藏着他过往生活的记忆,尤其是那10年的刻骨铭心,因此,理不断,解还乱。

当石虎正努力前行在自己的艺术道路上显现出他的独特存在的时候,实际上中国艺术舞台上受西方思潮影响的局面也正在日益扩大。美国的巨大磁场吸引,一批年轻画家或者是像袁运生这样的小有名气的中年画家走出国门。他们在美国看到了眼花缭乱,也看到了艺术的纷繁和千奇百怪。重要的是他们看到了在中国受到严格训练的画,好像与西方格格不入,因此,很多人改弦易张。而袁运生的以往成就基本上是归零状态,他必须从头做起。可是,他放不下对于中国传统文化的执着,包括他对于汉代霍去病墓前石雕的崇拜。他在比较那些西方著名大师作品的时候,看到了东方的意义依然在世界文化多样性中的价值,所以,不敢轻言放弃。可是,如何融合?如何表现出现代性?则成了他的课题。有思想的艺术家的基本素质就是不跟风,就是执着在自己的田地里耕种和收获。袁运生用他的水墨在他的方式中连接着中国的传统,只是那不是来自书法的用笔,更不是体现“古意”的趣味。袁运生甚至放弃了自己所擅长的线的造型,而把水墨的张力透过中国的方式而彰显出如同汉代艺术中的那种雄强。

关于袁运生在美国的信息不时会传到国内,而陈逸飞、丁绍光在美国依附于商业创造的奇迹也演绎为成功的传说,人们然然保持着对袁运生的热情。当他的作品通过不同的渠道传到国内以后,这时候的中国艺术界和中国社会对艺术已经见怪不怪,当人们还是用当年的眼光去看袁运生时,袁运生却已经脱胎换骨。袁运生以一种陌生感出现在自己的家人面前,人们需要仔细辨识才能看到以前的身影,殊不知这之中有着他10余年的艺术淬炼。在袁运生去美国之前,他对西方艺术的了解和认知可能还没有到现代主义的阶段,况且有限的看到原作的机会也只是19世纪法国农村风景画在中国的展览。因此,他从进入美国之后开始拥抱西方现代艺术,其原因是他的艺术构成中有许多与西方现代艺术的暗合之处。可是,他依然眷恋着他所折服的五千年文明中的伟大的艺术。而这时候中国国内新潮美术、前卫艺术正开始以“星星”之火,蕴含着燎原之势。石虎在袖手旁观的同时,继续着他在新水墨方面的探索。石虎依然恪守在自己的前沿阵地,并显示出他的存在,以成就为一个方面的代表。

1962年毕业于中央美术学院的袁运生对国内艺术界的情况了如指掌,他知道自己的使命所在,他必须在美国完成自己继徐悲鸿之后在融合中西方面的实验,而且能够获得西方的认可。这谈何容易,因为他低估了艺术之外的商业和社会的作用。袁运生从架上到公共艺术、从油彩到水墨的多方面努力,不时把水墨呈现出来以表明自己的文化身份,无疑,他的努力要能够得到美国主流的认同是有相当难度的,其道理很简单,他的文化根基在中国,他的新水墨需要解读的知识储备和社会基础。然而,这又不是那些美国博物馆中的汉学家或中国绘画史的专家们所能认同的。文化的矛盾反映在对袁运生作品的认知和接受中,表现出了文化上的沟壑。而这时候中国新水墨中的骁将石虎却贡献出自己的新的笔墨,并吸引或诱导着一大批年轻艺术家作为后备的力量,他们开始占据了中国画坛中的一块特殊的地盘,且成为一支特别的力量,这就是以石虎为代表的一种新兴的力量,正成为与传统派相对峙的一种新的存在。

当石虎在10余年的新的探索中已经稳固了自己的地位,这个时候一批从国外回来的艺术家又以一种新的方式为中国新水墨呈现出另外的风采。当袁运生挟持着在美国学习的获得以及对于美国艺术观念的理解,当人们还在怀念他的“泼水节”以及他对于霍去病墓石刻与其它汉代艺术的膜拜,他,已经不是此前的他,或者可以说已经不是“泼水节”时期的他。他所呈现出的一种新的艺术面貌在中国也难以让人理解,而这种不理解正好像美国人的不理解一样。可是,袁运生却成为20世纪后期、21世纪初的中国水墨画发展的另一方面的代表,并且表现出了与石虎这种本土派的决然不同,这就是与美国现代艺术观念融合却又坚守本源的袁氏风格。

1996年6月,袁运生回到了中国,回到了美术学院。魂兮归来,人们会猜测其艺术的未来发展。而对他来说,正好像去美国的不适应一样,回来又将面临新一轮的不适应,关键是,经过了这10余年,人事两非,艺术的生态也与此前全然不同。而中国水墨在商业化和市场化的推动下所显现的杂乱状态,基本上是在无序的格局中各自为政,人们依归的“中国”符号或元素,只是在符号或元素的意义中各自表述,因此,学术的无奈表现在水墨的发展中不仅是失语,还表现出苍白乏力。踌躇满志回国的袁运生成了孤行者。袁运生在美国从执教到自由画家的历程,实际上是在多种努力中实现自己的艺术追求,然而,现实中的困境,又如同他回归之后的迷茫一样。按理说,他到了这个年龄应该是不惑的面对艺术,面对中国水墨的现代化发展,但发展中国现代水墨的文化环境发生了变化,语境也不同,而这已经是中国水墨画家所遇到的普遍的问题。

毫无疑问,袁运生插队美国回来之后并没有为中国当代水墨画的发展带来特别的经验,只是让人们看到了现代水墨发展过程中与西方艺术嫁接所产生的一个新的品种,而这样一种新存在的意义,是打破了石虎时代造就的短暂的平衡,使中国现代水墨的发展出现了在世纪之交的生机。袁运生的现代水墨正成为当代中国艺术发展前沿阵地上的一支尖兵。显然,新的历史时期所导引的新的水墨艺术发展,正成为流行的当代艺术所对应的另外一种力量。

显然,21世纪中国艺术发展的多元格局,已经不是上个世纪80年代时期的那种情形。因为在这种多元的格局中,不管是属于哪一方面,都有自己存在的基础;不管是哪一阵营,都有自己的市场支撑,也有着自己的未来。人们期盼这种多元格局的路向能为中国艺术带来新的希望,尽管这种艺术的碰撞无时不在,而艺术格局中的各个方面之间的矛盾,也不可能因为多元而化解矛盾的冲突。因此,当新的现代水墨的发展呈现出新的问题的时候,实际上,每一个阵营、每一个方面都有自己的问题。而回归到历史之中看80年代以来的中国现代水墨之路,却发现不管是石虎,还是袁运生,都没有“新潮”或“当代”的标贴,而他们却在“新潮”与“当代”的前后发展中扮演着重要的角色。

时至今日,袁运生仍然是踌躇满志,虽然是老骥伏枥;而石虎则远离市井,已然成为被人们忘记的隐士。

2018年11月19日于缅甸曼德勒

石虎

1942年出生于河北省徐水县

1958年研习于北京工艺美术学校

1960年入浙江美术学院

1977年任职于人民美术出版社

1978年出访非洲13国

部分展出作品欣赏

石虎《三人行》66m x 65cm 纸本水墨 1985年

石虎《园梦图》132m x 132cm 纸本水墨 1985年

石虎《果》69m x 69cm 纸本水墨 1987年

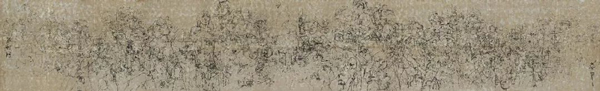

石虎 《苍铭图》1312cm x 200cm 纸本彩墨 20世纪90年代

石虎 《作品之一》367cm x 180cm 纸本彩墨 20世纪90年代

石虎 《作品之二》88.5cm x 51cm 纸本彩墨 20世纪90年代

石虎《人体册页2》32.5m x 33cm 1991年

石虎《对联》141cm x 33cm 1992年

石虎《路红图》143m x 73.5cm 纸本彩墨 1991年

石虎《风花雪月》73.5cm x 63cm 纸本彩墨 1993年

袁运生

生于1937年4月

1962年毕业于中央美术学院

1982年赴美

1996年回国,任中央美术学院油画油画系第四画室主任、教授

部分展出作品欣赏

袁运生《平房里的故事》101m x 105cm 纸本水墨 1981年

袁运生《天籁之歌》250m x 150cm 纸本水墨 1990年

袁运生《远征》190m x 175cm 纸本水墨 1990年

袁运生《女人和愚公》136m x 136cm 纸本彩墨 1991年

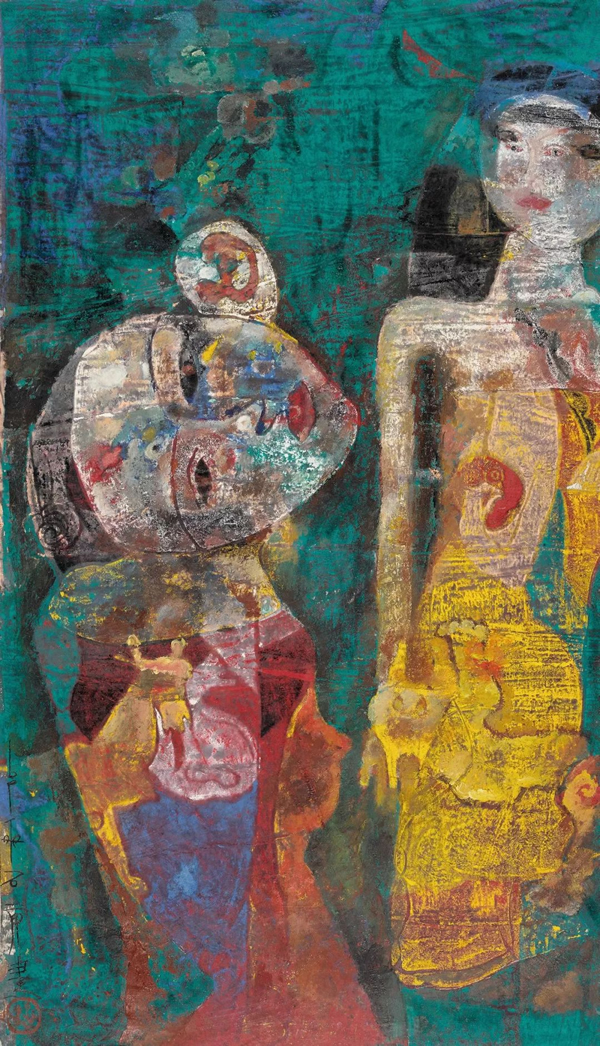

袁运生《探秘》190m x 175cm 纸本彩墨 1991年

袁运生《大千世界》205m x 136cm 纸本水墨 1991年

袁运生《怀念远方》192m x 175cm 纸本水墨 1991年

袁运生《克莉丝娜11》101m x 105cm 纸本水墨 1991年

袁运生《祈福》137m x 137cm 纸本水墨 1991年

袁运生《论悟》145m x 368cm 纸本彩墨 2015年