|

|

汤沐黎:诗情画意两相宜

- 时间:2013-6-10 14:40:00 文章来源:上海采风 文/本刊记者 刘莉娜

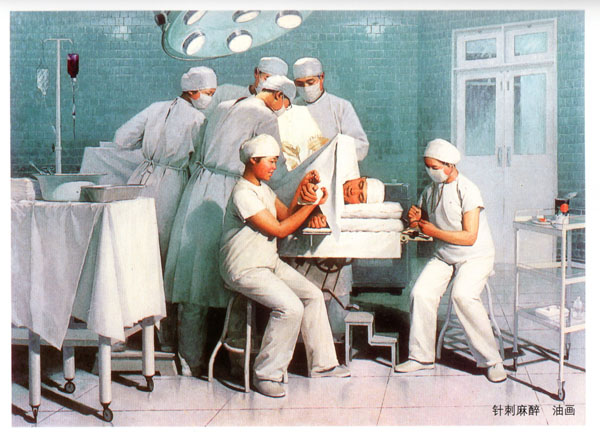

汤沐黎1947年生于上海一个艺术世家。六岁习画,十一岁在澳洲国际儿童画展上得奖。“文革”期间坚持自学,创作出以《针刺麻醉》《转战南北》为代表的一系列油画作品,多次参加全国和上海市美展。1980年获中央美术学院硕士;1981年赴英国留学,两年后,被权威性的彼德莫尔斯基金会评为“全英最佳十五名艺术家”之一;1984年在德佛朗西亚教授的指导下获英国皇家美术学院硕士;1985年赴美国,在康乃尔大学艺术系工作四年,参加画展多次得奖并在校园内留下众多作品;2002年应联邦议会之邀所作加拿大已故总理阿博特爵士像在两院议长主持下隆重揭幕,永久陈列于首都渥太华议会大厅。此外,作品被国内外美术馆、大学、企事业和私人广泛收藏或展出,其中包括中国美术馆、上海美术馆、美国古根海姆博物馆、哈佛大学、辛辛那提大学、英国利物浦美术馆、帝国理工学院、加拿大麦基尔大学、拉伐尔大学等。

采访汤沐黎,大约是我所有采访中用时最长的一位,从艳阳午后一直聊到暮色四合——其实在见面之前,因为他有一家门的大艺术家背景,又是侨居欧美多年的油画家、据说为皇室和总理画肖像也是常有的,所以我有点先入为主地觉得我们的交流会是那种阳春白雪的“谈艺录”,于是在心里默默地预设了一个小时左右的“工作时间”……结果,汤沐黎实在是一个很善于聊天的人,话题开阔有趣,节奏舒缓有致,态度温和真诚,以至于我不知不觉忘记了是在“工作”,就这么愉快舒畅地一路聊到了天黑——好吧,这样算不算是抵达了忘我工作的至高境界呢。

有趣的是,当我把他作为一个画家来采访,谈了很多相关话题准备结束之时,汤沐黎去书房要取一本自己的书送我。我理所当然认为那是一本画册,结果拿到手里的竟然是一本诗集。原来,眼前这位挂了一屋子油画作品的画家,他的身体里还住了一位四十多年来从没有停止过创作的诗人——而他的创作,既有为画而作的诗,更有为诗而画的画。

“天真的歌”一唱三十年

事情的渊源要从1979年说起,那一年,汤沐黎考取了公费留学,两年后作为改革开放后中国首位公派的油画专业研究生,赴英国皇家美术学院深造——据说当时作为“红色中国”向西方派出的第一和唯一一位学油画的留学生,汤沐黎很受当地艺术界的关注。当时他的导师是绘画系的主任彼得·德弗朗西亚(Peter deFrancia)教授,初次晤面,经验丰富的教授就称赞了他的写实画功夫,觉得已经无需在这一方面做更多的基础学习了,于是就对他说:“换个方向吧,直接向西方大师的油画真迹学习——中国没有这类藏品,我拨给你旅费去访问各国美术馆;最后你回到学院后要搞一个主题创作作为毕业汇报,但不能借助模特儿或照片,要画一个完全凭想象的主题。”不要说上世纪八十年代,即使是今天的中国高校,也很难获得这样一种“读研究生”的体验吧——中西方教学方式的巨大差异极大地刺激和鼓舞了年轻的汤沐黎,他在之后的三年中造访了三十多个国家,并决定了自己的创作课题:用绘画来表现英国诗歌。

“我自幼爱好中国诗词,对英语诗歌的兴趣自然浓厚,然而泛读了一些经典名著后,却感觉过于抽象深奥,难以落笔。”定下了课题之后的汤沐黎遭遇了创作的瓶颈,然而幸运的是,他的房东是位剑桥大学毕业的神父,艺术和文学的修养都颇高,他得知了汤沐黎的困境之后,向他推荐了英国18世纪的诗人兼画家威廉·布莱克的诗集《天真的歌》(Songs of Innocence)。“我当即到旧书店按图索骥淘来了这本小册子,翻开便不能释卷。书中诗句简明生动,仿佛透过儿童的眼睛看世界,一读脑中便有了角色和画面,呼之欲出。”与布莱克“相见恨晚”的汤沐黎很快就凭想象全部画完了诗集中的23首诗,初稿用黑白线描,二稿完成了8幅水彩,鉴于当时另有任务插入,这些作品来不及上油画布汤沐黎就硕士毕业了。之后汤沐黎按照原计划回国,很快又因为各种机缘远赴北美,最后定居加国,这些年来,这些“天真的歌”一直在他的耳边、梦中盘旋,却一直没能腾出空来把它们最终完成。

转眼三十多年飞逝而去,当年为了毕业作品伤神的年轻学生如今已是功成名就的画家、两个孩子的父亲,在一次又一次的想起和放下中,汤沐黎终于意识到再不动笔恐怕就会将这些“天真”搁置成遗憾了,于是他重新启笔,用了两年的时间,最终把23幅稿子全部画成了油画。“其实布莱克自己就为诗集《天真的歌》作了插图,但是作为中国人,我有一双东方的眼睛,有东方的文化底蕴,在读同样的诗句时,我的脑海里浮出的画面跟他的插图会非常不同。”汤沐黎举例说,譬如第一首“引诗”,布莱克的插图中描绘的是裸身的牧人放羊,而自己的画面则被布莱克本人的大头像所主宰:“因为我觉得后人开篇应该更想看到作者的真实相貌,而此貌源于他生前仅存的一幅油画肖像。”在汤沐黎的笔下,布莱克正在写《天真的歌》长卷——这里的“长卷”又是借用了传统中国文化中的意象——卷中展现了诗中情节:羊群闲逛,牧人奏笛放歌。整个画面中西合璧,既有西式的丰富层次,又有中式的典雅情韵,与布莱克的原作十分不同却又气韵神通,很是让人称道。

二十三幅油画,说少不少,说多也不多,从最初的第一笔草稿到今天的最后一笔定稿,汤沐黎整整画了三十年。翻着手中厚厚一叠画稿和诗稿,汤沐黎释然说道:“我觉得这件事情对于我就像一个宿命,如今画完了,也就心安了。”

每一幅画的背后都有一首诗

如果说在《天真的歌》系列中为诗歌配画,还只是做了一个画家的本职专业,那么汤沐黎身体里住着的那个诗人还有另一个爱好,或者说绝技,就是为那些触动了自己的画作赋诗作词:或记录创作历程,或感言创作体会,或寄托创作理想——是的,就像个真正的诗人那样。

《醉花阴》

1998年,纽约古根海姆博物馆举办“中华五千年文明展”,汤沐黎应邀前往。重看自己已阔别26年的作品《针刺麻醉》,他的心里不能不说是感慨万千。1968年,上海66届高中生拖延了两年终于面临毕业分配,汤沐黎离开了市重点第51中学(位育中学),被分到了上海市牛奶公司第三牧场做装卸工。眼看报考清华物理系“科技振国”的夙愿成了泡影,苦闷之余,他索性重操画笔搞起业余美术创作来。那年一月,上海美术馆开了个“红太阳”画展,汤沐黎创作了第一幅油画《工农兵上大学》,交去后被选中参展;翌年,第二幅油画创作《接班人》也被接纳展出。《接班人》塑造了两位白衣挤奶员的形象,他因为这幅画得到了当时的“美创办”的垂青,召了他去,说市卫生局送来一批作品,其中《针刺麻醉》和《断手再植》两幅题材好质量差,本系统实在找不出人才来画好它们;而大家都很欣赏《接班人》的白调子,希望他能去把同是白调子的《针刺麻醉》画好。“我正苦于练笔时间太少,有此良机岂肯错过,马上同意美创办去借我脱产搞创作。”然而事情却没有那么顺利,牧场场方闻讯表示“知识青年必须接受工农兵再教育,不宜脱产”。于是,美创办犯了难,汤沐黎却当机立断,表示愿意利用所有的业余时间来完成:“当时的情况是,画址在第二结核病总院,我骑车过去大约刻把钟;在牧场我每天的工作量是装卸4吨重的饲料,如果速干速决早下班,寄宿在二结总,再加上周末节假日不休息,我觉得完成创作是可能的。”于是,凭着年轻人的拼劲,他接下了任务。

很多年以后,汤沐黎的母亲、著名剪辑师蓝为洁在回忆这一幅画的创作历程时依然难掩唏嘘:“大儿子当时是牧场搬运工,他在画《针刺麻醉》时,住在虹桥路上海第二肺结核病总院标本室,床边就挂着骷髅,周围堆满瓶浸器官。他白天去牧场干活,晚上和周末画画;我从干校回来,烧点小菜来回步行三小时去看他。我忍住饥渴看他吃饭,看他夏天还用厚毛巾裹着脖子咳嗽时,我的心都碎了。”而当《针刺麻醉》获得了成功,在上海美术馆展出时,汤沐黎的父亲、著名导演汤晓丹想去看画展,却又担心会“再一次”影响儿子的前途。汤沐黎对他说:“画还要作最后修改再送去北京参加全国美展。小时候,你那么寄希望于我,今天,我需要听听你的意见……”儿子和父亲互相鼓气,拍得出大江大浪的汤晓丹最后小声说:“帮我找个大口罩戴上,免得节外生枝……”

《针刺麻醉》在全国美展上好评如潮,后被中国美术馆收藏。事隔26年,当汤沐黎再次与画重逢在异国他乡,隔空相对,他写出了《醉花阴》:

“银光静洒金针女,乱世奇缘遇。对画忆当年,劫后图强,燃尽青春炬。

纵横欧美鹏程举,重在天涯聚。人老画犹新,无限心潮,化落长空雨。”

《烛影摇红》

1981年,汤沐黎参加文化部留学生考试,以总分第一的优异成绩被送往英国皇家美术学院绘画系深造,成为我国派出的首批公费美术留学生的一员。刚到皇家美院时,他的导师、绘画系主任德佛朗西亚教授认为,作为隔绝了三十年后从“红色中国”走出来的第一位画家,他的创作将受人注目,所以应该画一张反映中英人民友谊的主题画。初衷虽好,可到具体落实时却让人为难:翻开历史书,从鸦片战争起两国的关系就不甚愉快,炮舰租界,何以入画?幸好汤沐黎急中生智,依稀记起中学老师讲过的英国朋友救国父孙中山之命的轶事。“果然,我在大英帝国博物馆阅览室查到了1906年泰晤士报对那次清朝大使馆绑架孙先生事件的报道和他的回忆录《虎口余生记》。”汤沐黎回忆说:“有趣的是,当时的清朝官员为了绑架成功,雇了职业侦探日夜跟踪孙先生。而职业侦探对他每日活动的描写,详细到了以分秒来计的地步。这对作考证的后人,不啻是撞上金山一座。”当年的清朝大使馆原址历经中华民国大使馆而变成了今天的中华人民共和国大使馆,而那间囚禁孙中山的房间还在,解救他的英国朋友是他的大学导师康纳利医生。于是,汤沐黎又一番检索,查到了康纳利的后裔并登门访谈。而孙中山脱险后写《三民主义》一书的地方,正是汤沐黎经常去的大英帝国博物馆阅览室。就这样,坐在他曾坐过的地方,走过他曾走过的路,那些传奇慢慢变得真实,汤沐黎的画面也渐渐丰实起来,最终,他完成了巨幅油画《孙中山先生在伦敦》,并因此在1983年被英国权威的彼德·莫尔斯基金会评为当年15位最佳艺术家之一。为了纪念这一段创作经历,他写下了《烛影摇红》:

“雨雾伦敦,孙文被绑清官邸。智差英役请援兵,虎口余生记。旋进图书馆里,阅半年、契而不弃。大贤大悟,诚意诚书,三民主义。

斗转星移,炎黄赤子来学艺。有心献计画先杰,细把前踪觅。及见著书桌椅,猛回头、已得灵气。挥毫跌宕,运势磅礴,一发中第。”

《五律》

从英国学成回国后,汤沐黎在短暂停留后即应邀去美国康乃尔大学工作,最终举家定居在了加拿大的蒙特利尔,在那里,他又谱写了个人艺术创作历程中非常华彩的一章。

2001年,加拿大联邦议会邀请了全国三十来位著名肖像画家交纳材料,以确定为加拿大第三任总理阿博特爵士和第四任总理麦坎泽爵士画肖像的人选,为此还成立了高资历的评审团——由于历史原因,首都渥太华议会大厦里两位前总理的肖像空缺了一百多年。当反复筛选范围缩减到最后四名时,意见相持不下。评审团作出了一个艺术史上罕见的决定:将两位前总理的遗照发给四位画家,要每人画一幅小样交上去比,限月内完成。这种常使人难堪的“名家考”却正合汤沐黎心意,作为一个在当地并无文化背景和人脉优势的“外国人”,他彼时最不怕的就是公平竞争。结果在评审团的秘密投票中他果然以全票夺冠,无可争议地接受了这一光荣任务。

2002年6月3日下午,首都议会大厦荣誉厅中华灯齐放,雄浑的历史壁画和国旗阵列交相辉映,两位总理画像的揭幕仪式就在这里举行。在现场,公务部长秘书总结了议会评选画家的全过程,请汤沐黎起立向全场致意,接着由议长缓步向前,揭去画上绒幕,全场顿时掌声雷动,经久不息。在随后的岁月中,这幅出自华人画家之手的阿博特像就一直被悬挂在议会正门大厅左侧的大理石阶梯尽头——那里是记者采访政治家的宝地,于是这幅画在电视新闻中也常常露面。汤沐黎透露说,无论是电视里的画面还是作为游客去议会大厦参观,如果你足够仔细,就会看到那一幅幅威严庄重的总理画像中间,有一张画像的一角,有一枚暗红而方正的“中国印”——这是汤沐黎签名的一部分,是一个用油画颜料画上去的方方的“汤”字,看起来却像是中华传统的印章痕迹。为了纪念这个藏在西方国度政权中心里的小小的“中国符号”,汤沐黎挥笔写下了一首《五律》,也算是“感激” 阿博特这位一百年前的爵士带给自己的这次特别的经历吧:

“奋斗起家平,博研法律精。

大学才气治,铁路股资营。

雄踞议员位,慈扬市长名。

负疾接总理,竭力在高龄。 ”

汤氏父子,艺术之家

“上个世纪五十年代,我的导演丈夫汤晓丹一直奔忙在外,儿子回家总也看不着父亲,心里不高兴,我这个当妈妈的只好带着他们到摄制组去看爸爸怎么拍电影。如今50多年过去了,汤晓丹在他九十六岁的时候,获得了电影终生成就奖。我自己先做电影剪辑师,后又化刀为笔当作家,出版了十几本书。我的大儿子汤沐黎,成为新现实主义画家扬名世界,我的小儿子汤沐海,以音乐指挥家蜚声国际乐坛。我们全家人虽然跨年隔代,天各一方,却相扶相偕,心心相印,共同把艺术当作生命,写就了汤氏艺术人家的辉煌。”这是2010年,电视谈话类节目“可凡倾听”所做的《汤氏艺术人家》专题的开篇独白,出自汤晓丹的夫人、汤沐黎的母亲、著名的电影剪辑师蓝为洁之口。的确,提到汤沐黎,总是绕不开他身后这个耀眼的艺术之家——很少能有这样一个家庭,一家四口分别从事不同的艺术门类,却都在自己的领域靠自己的努力做出了让家人可以为之骄傲的成绩。

“那么,你从事美术,你的弟弟从事音乐,这是父母从小为你们选择的方向,或者说,为你们做出的分工么?”我想,这个问题也应该是大多数人心里的疑问吧,毕竟,一个家门里的俩兄弟,出了一个画家一个指挥家,这样的“才华分配”未免也太平衡太完美了。可是汤沐黎却说非也非也:“我们兄弟小的时候,父亲拍外景忙得见不到人,母亲全日班,一个人带两个孩子,哪里忙得过来。如果一定要说他们做了什么,那应该就是积极支持我们的爱好吧——不管那爱好是什么。”而两个小男生当时最大的爱好可是半点都不文艺的:一个爱打乒乓,一个爱游泳,并且双双“爱”得够专业,都有差点被选进体校的经历——所以,现实就是这样让人跌破眼镜,你以为这个家庭必然从小就培养了两个艺术特长生,结果人家双双做了体育特长生,而汤晓丹和蓝为洁却无条件地支持儿子们的任何特长。当然,对艺术的爱和领悟,在这个家庭里是从血脉里流传着的,很快,童年的汤沐黎就表现出了对画画的喜爱,于是父母马上为他买来了彩色铅笔、蜡笔给他“画着玩”,而当他可以熟练掌握这些初级绘画工具的时候,母亲又主动为他购买了全套的油画工具甚至画布供他涂鸦——在那个物资匮乏的年代,对于一个小朋友来说,这样的“涂鸦配制”简直可以称得上是奢侈了。而弟弟汤沐海则在6岁的时候就得到了爸爸用导演《渡江侦察记》所得的800块钱分镜头费为他购买的第一架钢琴——据说是因为听着儿子能哼哼电影中的插曲了,于是老爸就认定了这孩子有音乐才能。

而两个儿子显然没有辜负父母对他们毫无保留的信任和支持,长大后的汤沐黎和汤沐海,不仅在美术和音乐领域各自做出了相当出色的成绩,更是促成了一场别开生面的“合作”,让“汤氏艺术人家”吸引了来自世界的关注。那是在美国辛辛那提音乐厅建厅100周年的纪念活动上,因为有一场盛大的音乐会邀请了汤沐海去指挥,辛辛那提市的媒体宣传便提前介绍了汤沐海在世界各国取得的巨大成功,特别为了突出之前汤沐海在旧金山与长笛王米歇尔·朗派尔的成功合作,还在宣传栏里放了旧金山交响乐团的演奏现场照片,很引人注目。而辛辛那提市颇负盛名的克鲁生画廊的负责人弗丽丝小姐看到这个照片后非常激动,因为她正巧在一年前就与汤沐黎订了画展合同,打算在稍后的日期为汤沐黎开一场画展。于是弗丽丝立即向当时正在康奈尔大学工作的汤沐黎提出建议,希望汤沐黎的个人画展时间能够改在与汤沐海的音乐会同时举行。

大型个人画展突然提前,汤沐黎并没有足够的思想准备,但弗丽丝小姐的一席话说动了他:“您好好想想,一对新中国的亲兄弟能在美国辛辛那提市举办的国际艺术活动中团聚,是多么惊人,多么罕见……”与其说是为了团聚,不如说是为了名誉——海外华人艺术家的名誉,汤沐黎日夜作画,加快进程,终于在汤沐海音乐会举行的前两天把自己的画展布置好了。一时间,“汤氏艺术家兄弟的一次团聚”成了各种媒介的醒目标题,音乐观众和油画爱好者在同一时间欣赏到了音乐和油画两种高水平的艺术,观众们赞赏说:“这对了不起的中国亲兄弟为音乐厅建厅100周年添了更瑰丽的色彩。”而当时的中国驻纽约总领事汤兴伯更是为此专程去辛辛那提,出席了汤沐海指挥的音乐会,看了汤沐黎的画展,还与两兄弟一同出席了市长的盛大宴会。最为巧合的是,居然这位总领事也姓“汤”,于是,三个“中国汤”的艺事和轶事,硬是让辛辛那提市的新闻媒介热热闹闹宣传了一个星期,让当地的华人艺术家甚至全美各地的华人艺术家都大大的振奋了一次。

如今,汤沐黎一年中的大部分时间都是在上海的家中度过的,对此他半开玩笑解释说,“好山好水好寂寞”终究是敌不过“好杂好乱好快活”啊。而事实是,作为当年同龄人中“走得最早,回来最晚”的华人艺术家,汤沐黎得以常年在海外“站开一步”注视着祖国和家乡上海,他表示,中国的发展在这三十年内是惊人的:“九十年代那些在海外扎堆的圈子里的朋友——新锐画家们,先锋导演们,诗人作家们,如今一不留神就在我们上海的文艺活动场合扎堆了。”而当年那些踢踏着凉拖鞋、踩着脚踏车就赶去艺术派对的年轻人们如今都成了各自行业里中流砥柱的掌门人,这也让汤沐黎更加坚定了“留下”的心:“也许是中国人根深蒂固的落叶归根情结罢,现在的我,只想呆在‘自家门口’,顺其自然的做点想做的事情——画画画,写写诗。”

汤沐黎代父赴京领奖前在华东医院为父亲画的速写

母亲

父亲

弟弟

|