人与世界在山水画中的兴会

时间:2022-10-25 20:47:55 来源:中国文化报

高世名

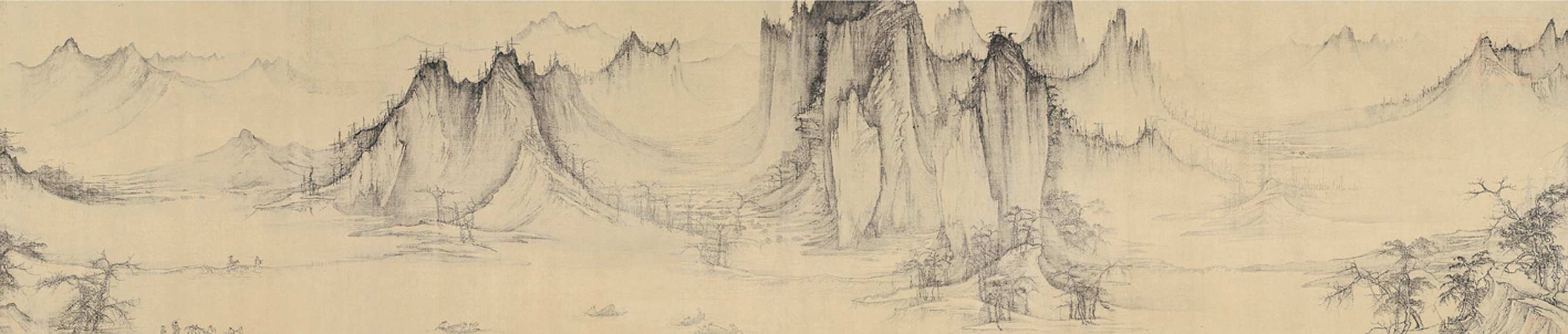

渔父图(国画)许道宁

晴峦萧寺图(国画)李成

对于中国的古人来说,所谓诗情和文艺的根本是人与世界的兴会,这种观念所孕育出的艺术中,最具代表性的就是“山水”。山水,不只是山水画,也不只是诗情画意的山水,而是作为经验的山水,作为世界观的山水,希望在山水中重新唤起我们对世界的一种独特的感观和感觉。

宋代李唐的《万壑松风图》,印宗秦汉,书宗晋唐,画宗两宋。从五代到北宋的山水画家与后世的文人画家全然不同,他们经过对山水林泉的切身观照和长期体察,表现出浑然天成、自成一气的高山与壑丽。师法造化,天人之际,营造出一种全然的世界观。

范宽的《溪山行旅图》堪称山水画历史上最伟大的纪念碑。这件作品最关键的是它的静穆、它的沉默。画家的笔法犹如一场大雨,迅疾淋漓又沉着痛快。这山峰如此凝固坚实,又如此富有张力。主峰挺立,沉默无言,旷古如是。那山中行人其实看不到巨大的主峰,虽然主峰占据了画面的主体空间,虽然它已经在那里矗立了亿万年。与李唐的《万壑松风图》相较,《万壑松风图》虽然更为硬朗深秀,却没有这份沉默的力量、太古的寂寥。

研究者都为北宋郭熙《早春图》复杂的空间构造赞叹不已。画面中的丘壑营造、阴阳向背、起伏开合,都极为精妙,这真的是宇宙构造的技术。郭熙的山水画论《林泉高致》,是中国古代画史的里程碑。从这部画论中我们可以了解到宋代山水画家对自然世界是如何的体知入微。

山水在元代以后文人的眼中,似乎是一个超越王朝兴废的世界,一个“去社会化”的桃花源。但其实更早的时候,五代两宋的山水画中都有社会,或者说,社会在山水之中。因为山水讲究“可游可居”,而且《林泉高致》中还特别讲清楚“可行可望不如可游可居”。在李成的《晴峦萧寺图》中,山中的行旅,渡过小桥,进入市肆,旁边有书斋,其中有高士宴坐;再往上到画面中心的台阁,已经看不到尘世中人的活动。台阁之后是巨大的空间,与人世隔离开来,之后一座主峰挺立,那是一个非人的神圣世界。

中国山水画在元以后,逐渐脱离社会,画面中的山川越来越枯寂荒寒,人也慢慢成为点景人物,山水慢慢成为一个无人的世界。但在普通人的世界里,升斗小民的世界中,山水是什么呢?在后世文人的艺术中,山中挑着担子的旅人所经验的山水,樵夫、渔人生活和生产着的世界始终不被关心。

从许道宁的《渔父图》中,我们可以明显地感受到江山岑寂,那是山水的寂静与寂寞。尽管有渔人出没,但是这片山水似乎是个无人的世界。这幅画的主题是所谓渔人。在中国文化史上,渔人和樵夫是非常独特的人物设定。渔樵是山水世界中最惯常出现的人物,但是他们却不是这方天地的主人。或者说,他们只是人世间的隐者,他们是山水这片混茫天地化身出来的旁观者,有着超越世俗社会或者说是“脱社会”的眼光。

中国人特别理解历史的多变和世事的无常,对不朽的追求始终充满怀疑。对不朽的见证者,除了青史,还有青山。青山见证的不仅是不朽,还有兴废的无常和成败的空幻。山水世界中的渔樵正是这一切的见证者和评论员,所以才有“青山青史谁千古,输于渔樵话未休”,所以才说“古今兴废有若反掌,青山绿水则固无恙。千载得失是非,尽付渔樵一话而已”。而《三国演义》中也有渔人和樵夫——“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中。”

渔人和樵夫是山水世界的存在者,因而超越社会和政治,他们看起来自得其乐,仙人般超脱,但是他们所归属的那个山水世界却承载了人间的寂寞。山水的寂寞是世界的寂寞,又是太古的寂寞。五代时的荆浩在太行山中一待就是40年,他是这个寂寞而恒久世界的求道者、问津者。

作为一种“世界观的艺术”,中国山水画最本质的是它的观物之道。观,是人与世界包括人与自身之间最根本的一种状态,超出了视觉的观看。所以我们有“观自在”有“观世音”。

以类型论,五代徐熙的《雪竹图》往往被当作花鸟画,但我却愿意将它纳入山水的世界之中。这是宏大世界中的一个片断,一个具体而微的特写镜头。宋代山水画的层峦叠嶂中蕴藉着宇宙太古的广大与寂静,既有《溪山行旅图》的雄浑,又有《万壑松风》的森然,既有《早春图》这样“致广大”的宇宙气象,又有《雪竹图》一般“尽精微”的特写镜头——《早春图》以全景山水展现出造化之理,《雪竹图》却让我们体会到一滴水中亦可映照出整个世界。两宋的画家既能够为宇宙造型,又可以为万物写照;其中有天光云影,龙蛇起陆,神变无穷,幽微难测。北宋之理,南宋之情,创造出令人流连颠倒的万千气象,也成就了人与世界的一场场兴会。

(作者系中国美术学院院长)

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- 【艺术主持】上海人,“葱”最后一次

- 【艺术主持】上海人疯了,给葱办了个摄影展

- 【艺术主持】不一样的表达:SIVA美术学子的抗疫...

- 【艺术主持】这些海报见证了余德耀之所爱

- 【艺术主持】不如各安其睡

- 【艺术主持】奈良美智“小坏蛋”让你害怕还是...

- 【艺术主持】无需赞许,始得自由

- 【艺术主持】失去的裂变

- 【艺术主持】仇德树还活着吗?

- 【艺术主持】Angelababy画得好吗?

版权所有 2019-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2019-2020 Cnarts.net.cn Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |